Una República para su infancia: el revolucionario plan de gobierno que puso como prioridad la sanidad y la felicidad

Es difícil desde la segunda década del siglo XXI querer mirar la II República española y en el camino no contaminarse del horror de la guerra, los fusilamientos, el hambre, la orfandad o las cunetas. Pero cuando se logra mirar un poco más allá y separar el final de los principios, o las iniciativas y los programas de gobierno que propuso la República se observa una feroz pulsión de vida en las políticas que quisieron llevarse a cabo bajo el convencimiento de que para que los ciudadanos fueran libres, tenían que ser plenamente conscientes de ello y ser sujetos de derechos.

El proyecto expositivo Vivir sanos y felices. Salud y educación infantil en la II República (1931-1939, es un recorrido por los esfuerzos del del gobierno de la II República por mejorar la protección a la infancia desde dos aspectos clave para su desarrollo vital y con la máxima felicidad posible: la salud y la educación. La propuesta incluye una exposición y un ciclo de ocho conferencias que podrán visitarse hasta el mes de octubre en la Fundación Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.

A finales del siglo XIX y principios del XX, la precaria situación de España con respecto a Europa trajo consigo la aparición de un discurso regeneracionista en el que conluyeron tres puntas de lanza clave para mejorar el bienestar de la población: la medicina, la higiene y la escuela.

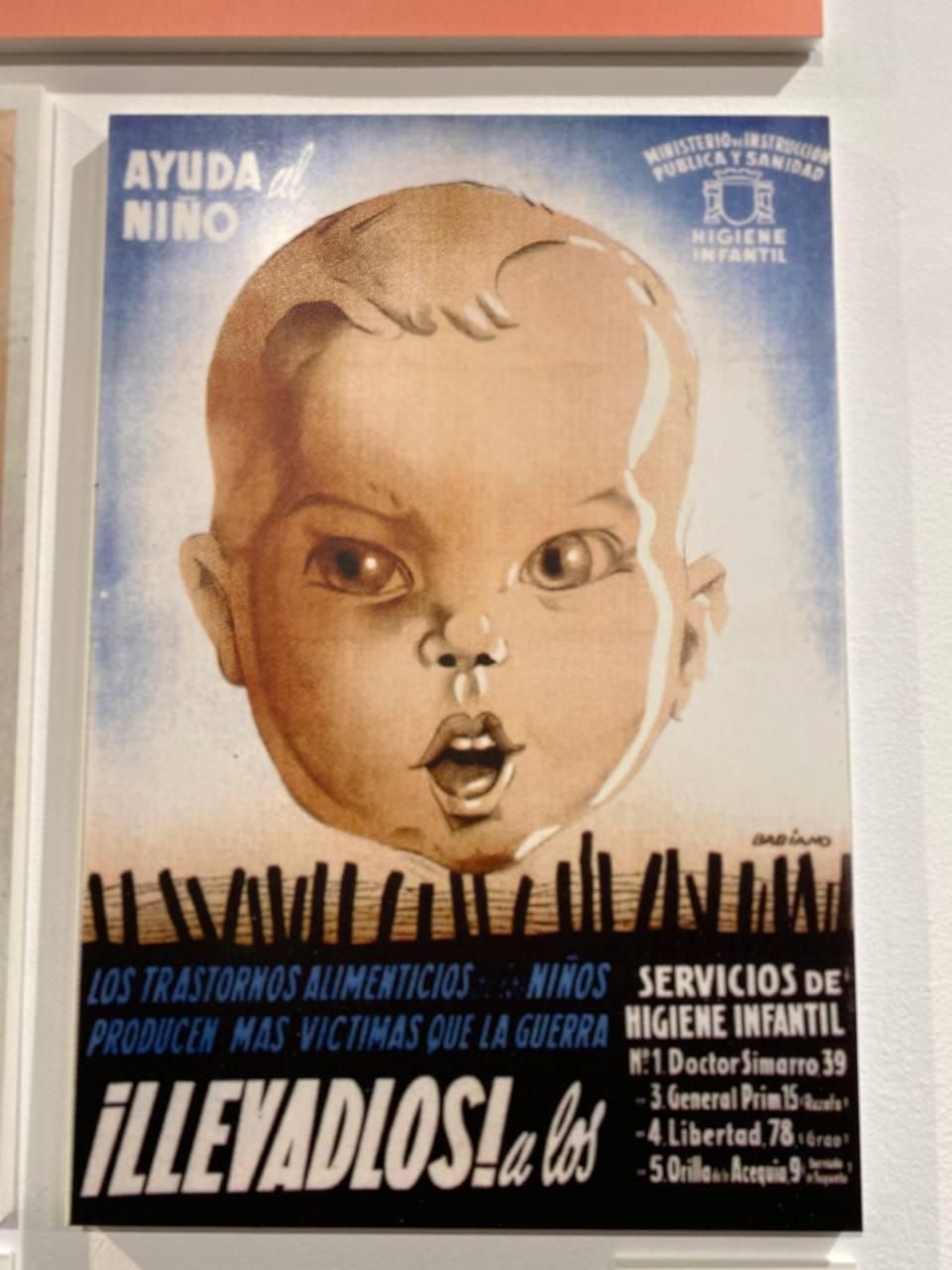

En el proyecto de la II República de mejorar las condiciones de vida, la protección de la infancia tiene un papel fundamental; se persigue la idea es extender la atención sanitaria como un derecho de toda la ciudadanía, y en particular de la infancia, con una visión fundamentalmente preventiva. Por todo ello, surge una visión revolucionaria de la importancia de la higiene en todas las etapas de la vida: desde el embarazo, continuando por la lactancia y la etapa escolar, en un momento en que preocupaban las altas cifras de mortalidad infantil por enfermedades respiratorias o relacionadas con una incorrecta allimentación.

Imbuidos por corrientes médicas como la higienista, que había puesto a las mejores mentes de la época a investigar en la cura y el tratamiento de epidemias, el programa político de la segunda República se llenó de intenciones de salud pública, pero en esta ocasión, ya no dependería ni de la caridad ni de la filantropía, sino que la salud infantil iba a ser un proyecto de Estado. En Gran Canaria, por ejemplo, esto se tradujo para los niños más desfavorecidos en baños de sol en las canteras y gimnasia sueca, tal y como puede verse en las fotografías de la exposición.

La otra punta de lanza de las políticas públicas, siguiendo melodías de corrientes pedagógicas que llegaban de Europa y que contribuían empezar a hablar de infancias felices, plenas, de niños como sujetos de derechos, y por ello, otro pilar del proceso de modernización del país fue la aplicación de la renovación pedagógica y la generalización de la educación. El objetivo de acercar la escuela al máximo número de personas y disminuir los altos niveles de analfabetismo, suponía, a su vez, la difusión de prácticas higiénicas en amplios sectores. La escuela y las colonias escolares, con un gran desarrollo en esos años -también en Canarias-, serán un medio adecuado para mejorar el nivel de salud de la población infantil.

Todo este esfuerzo en términos educativos y sanitarios se intenta mantener durante la guerra, etapa en la que poner a salvo a los niños y a las niñas supuso en muchos casos el adiós a sus familias: el exilio. Se realizaron proyectos para mantener a la infancia lo más lejos posible del contexto de guerra.

Otro de los aspectos que contempla la muestra es la respuesta internacional. La historiadora y también comisaria de la exposición Candelaria González pone de relieve “la implicación de numerosas organizaciones internacionales” de ayuda humanitaria. “La solidaridad internacional, con la población civil y fundamentalmente con la infancia no tuvo parangón y fue la antesala de lo que se vería luego en Europa durante la Segunda Guerra Mundial”.

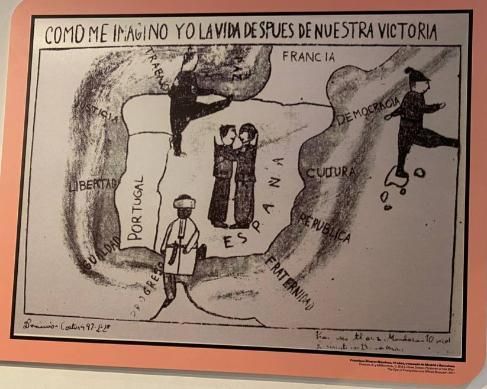

De las imágenes procedentes del Archivo Negrín que se muestran en Vivir sanos y felices, la profesora González destaca la de dos niñas que lloran al despedirse de su familia desde el interior de un camión, dibujos infantiles de bombardeos y aviones o el dibujo de cómo sueña un niño desde el exilio que será España cuando la guerra termine.

Los niños y la paz

El encargado de abrir el ciclo de conferencias de este proyecto expositivo ha sido el profesor Juan Manuel Fernández Soria, catedrático emérito de la Universidad de Valencia, con su ponencia La hora del niño en la guerra. Las colonias escolares y el ideal de la República.

Fernández Soria explicó que durante la guerra la República evacuó a millares de niños y de niñas hacia zonas alejadas de los frentes de batalla, tras las lecciones aprendidas tras la Primera Guerra Mundial, donde los niños y sus futuros fueron los grandes perdedores, y antecedentes como la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños (1924), que instaba a todas las potencias a salvar la infancia de las decisiones de los adultos para su normal desarrollo en lo material y espiritual, así como para ser los primeros en ser socorridos en épocas calamitosas.

“En esta tarea participaron numerosas instituciones y organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, expresión de una corriente de solidaridad y de simpatía sin precedentes por la causa de la infancia y de la República”, explica el catdrático. En total se establecieron más de medio millar de colonias escolares donde 45.000 niños y niñas “pudieron proseguir su niñez alejados de los desastres de la guerra”.

En declaraciones ofrecidas a esta redacción, el catedrático explica que “el problema es que las necesidades de la guerra no pudieron desarrollar el ideal republicano en su integridad. Solidaridad, ayuda mutua, colaboración, respeto mutuo, etcétera, son ideales que estuvieron antes, pero yo creo que se llevaron sobre todo a la práctica después, excepto el del respeto a la individualidad, la politización a la que fueron sometidos los niños y las niñas, a mí me deja un cierto regusto amargo porque siento debilidad por el respeto a la conciencia de cada uno”.

Para Fernández Soria es importante no olvidar que la República no tiene que ver nada con lo que sucedía antes. “No es solamente un cambio político, es un cambio de régimen radical. Es un cambio de régimen radical, de una dictadura, por muy dictablanda que se le quiera llamar, a un gobierno basado en una constitución republicana”, cuenta. “Entonces, esa pulsión, tomar pulso a la vida, porque pulsión es eso, se dio sobre todo durante los años republicanos. Esa ilusión por algo nuevo, no solamente por ser nuevo, sino por algo que me iba a sacar de la miseria. No quiero ser mayor (ríe) y pensar que hoy día no sería posible, pero lo dudo”.

0